Immersion en mer de déchets radioactifs. Une pratique abandonnée

Cartes de déchets immergés

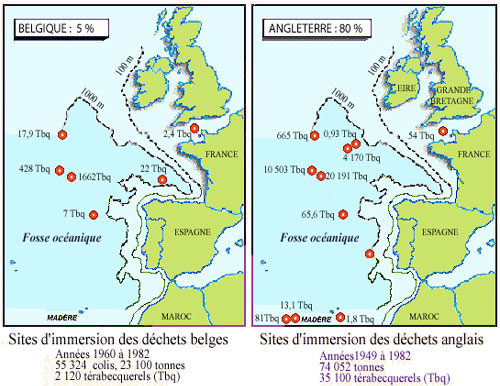

A partir de 1949 et jusqu’en 1966, le Royaume-Uni, mais aussi dans une moindre mesure la Belgique et la Suisse, ont procédé régulièrement à des immersions dans différents sites de l’Atlantique et de la Manche. La plupart de ces imersions à plus de 1000 m de profondeur au large des côtes. Ces deux pays ont également immergé quelques déchets dans la fosse des Casquets, située à 15 km au nord-ouest du Cap de La Hague.

© ANDRA

La question du devenir des déchets radioactifs a commencé à se poser aux Etats-Unis, à l’Union Soviétique et à l’Angleterre à l’époque de la course à l’arme atomique qui a suivi la seconde guerre mondiale. Le volume des déchets radioactifs était encore très réduit et le problème paraissait mineur au regard des enjeux stratégiques.

En France, c’est à travers le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) que l’on a pris conscience du problème de la gestion des déchets, d’abord lors de l’acquisition de l’arme nucléaire à la fin des anées 1950, puis à partir du démarrage du nucléaire civil et des premiers réacteurs de la filière graphite-gaz.

Durant la période des débuts, la solution de l’immersion des déchets radioactifs, c’est-à-dire leur dépôt sur les fonds marins, sans enfouissement, après conditionnement pour les plus actifs d’entre eux, était considérée comme la meilleure et la plus sûre par la communauté scientifique car la dilution et la durée présumée d’isolement apportées par le milieu marin semblaient suffisantes.

La première immersion de déchets a été réalisée par les États-Unis en 1946 dans le Pacifique Nord-Est, au large de la côte de Californie, la première immersion dans l’Atlantique Nord-Est en 1949 par le Royaume-Uni .

Pendant près de 40 ans, entre 1946 et 1982, 14 pays ont procédé à des immersions dans plus de 80 sites du Pacifique et de l’Atlantique. La plupart de ces immersions ont été faites à grande profondeur dans des fosses océaniques. L’activité totale des déchets immergés était d’environ 85 000 térabecquerels (TBq) à la date de leur immersion.

Ces milliers de térabecquerels peuvent de prime abord inquiéter mais les essais nucléaires américains et soviétiques des années 1960 ont relâché beaucoup plus dans l’atmosphère : 1 000 000 térabecquels pour le seul césium-137, bien davantage si l’on considère toutes les espèces radioactives. Piégés et donc confinés dans des colis, les atomes radioactifs des déchets immergés ne se sont pas répandus librement dans l’eau de mer. La plupart ont perdu leur radioactivité à l’intérieur des colis. L’impact des immersions anciennes de radioactivité est donc très inférieur à celui des essais nucléaires dans le milieu marin qui a été lui-même faible.

La pratique de l’immersion en mer fut progressivement abandonnée dans les années 1970, du fait à la fois du développement du nucléaire civil et de la montée en puissance de l’écologie dans l’opinion. La dernière immersion, hors ex-URSS, a eu lieu en 1982 dans l’Atlantique, à environ 550 kilomètres au large du plateau continental européen.

L’immersion de déchets fortement radioactifs a été interdite en 1975. Un moratoire sur l’immersion de ces déchets a été adopté en 1983 et en 1993 les signataires d’une Convention internationale ont décidé d’interdire l’immersion de tout type de déchets radioactifs dans la mer, décision principalement basée sur des considérations sociales et politiques. Il fallait trouver d’autres solutions. On eut recours alors aux stockages ou entreposages terrestres des divers types de déchets radioactifs.

En 2025, une équipe de scientifiques du CNRS a dressé une carte de 3 350 fûts de déchets radioactifs immergés qui jonchent le fond de l’Atlantique Nord-Est, sans constater pour le moment de radioactivité anormale. Menée à bord du navire L’Atalante, de la flotte océanographique française, cette expédition baptisée Nodssum visait à cartographier la zone d’immersion principale de milliers de fûts de déchets radioactifs, immergés par des pays européens entre 1950 et 1982.

Fut photographié à 4700 m de profondeur.

© CNRS/NODSSUM

Une cinquantaine de fûts ont été photographiés dans un état de conservation variable, avec une surface corrodée et colonisée par des anémones de mer. Les outils de mesure de radioprotection ont fait état du même niveau de radioactivité que le bruit de fond environnemental.

Déchets radioactifs retrouvés au fond de la mer – Le Monde (juillet 2025)

Les autres articles sur le sujet « Gestion des déchets »

Etat gestion des déchets

Un stockage reste à mettre en œuvre pour les déchets de forte activité La masse des déchets radio[...]

Entreposages

Une solution d’attente Solution d’attente, l’entreposage joue un rôle central dans la gesti[...]

Entreposages déchets vitrifiés

Entreposages à sec de déchets vitrifiés Les assemblages de combustibles nucléaires usés ne sont p[...]

Entreposages combustibles usés

Entreposages en piscines, puis à sec La gestion des combustibles usés passe d’abord dans tous les[...]

Gestion à l’étranger

Panorama de la gestion des déchets hors de France La gestion des déchets les moins radioactifs es[...]

Stockage déchets FMAVC

Stockage de déchets de faible et moyenne activité à vie courte Les déchets de « faible et moyenne[...]

Stockage déchets TFA

Un stockage opérationnel pour les très faibles activités La seconde catégorie de déchets à bénéfi[...]

Transports haute activité

Les transports de matières très radioactives Les 10 % de transports des matières de haute activit[...]

Sécurité des transports

Mesures pour garantir la sûreté des transports. Les matières nucléaires sont très radioactives. C[...]

Incidents de transports

Des incidents mais pas d’accidents … Les transports de matières radioactives ont-ils causé [...]