Le césium-137 : principal héritage de Tchernobyl 20 ans après

Le nuage radioactif de 1986 a été à l’origine d’une contamination des sols en Europe. Du fait que certains des radioéléments présents possèdent une durée de vie longue, cette contamination est durable. La principale est celle du césium-137 dont la période radioactive est de 30 ans. Sa présence est facile à identifier, en raison de l’émission d’un gamma caractéristique. L’unité choisie de contamination au sol est le kilobecquerel par m2 ou kBq/m2 (NB : 37 kBq sont équivalents à un microcurie, millionième de Curie, l’unité historique d’activité).

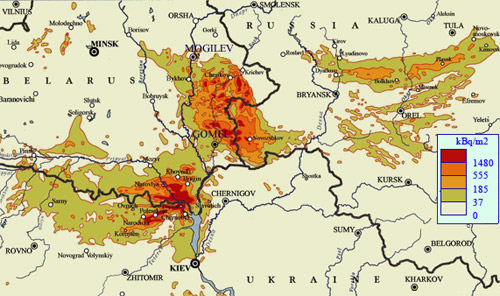

Des cartes détaillées à l’échelle européenne de l’activité au sol du césium-137 ont pu être établies après l’accident. En particulier, la communauté européenne a publié en 1998 un Atlas de Tchernobyl. Ce document qui rassemble des mesures effectuées dans l’ancienne Union Soviétique et le reste de l’Europe est considéré comme une référence et comprend de nombreuses cartes.

Carte des territoires les plus contaminés

Entre 6 et 7 millions de personnes vivaient en Biélorussie, Ukraine et Russie, sur les territoires les plus contaminés, définis par des dépôts de césium supérieurs à 37 kBq/m2. En dehors des environs de Tchernobyl, les zones de plus fortes contamination se situent près des villes de Gomel et Moguilev. Les territoires où la contamination est entre 37 kBq/m2 et 555 kBq/m2 sont dits contaminés. Au delà de 555 kBq /m2, les zones sont dites zones de contrôle spécial (SCZ) : 270 000 personnes vivaient dans ces SCZ dont la superficie est d’environ 10 000 km2.

© UNSCEAR 2000

Depuis 1986, le niveau des radiations a bien décru du fait de l’évolution naturelle et dans certains cas des mesures de décontamination. Les radioéléments les plus actifs et dangereux comme l’iode-131 ont disparu en quelques semaines. Restents des radioéléments moins actifs mais à longue durée de vie comme le césium. Dans la plupart des territoires contaminés, les niveaux de radiations ont suffisamment baissé pour y permettre une activité économique normale. Dans les zones les plus contaminées des restrictions quant à l’usage du sol dureront encore longtemps.

Dépôts de plutonium

Des isotopes du plutonium et du strontium-90 ont été également dispersés lors de l’accident. En raison de leurs durées de vie, ils sont à l’origine d’une contamination radioactive des sols de longue durée mais moins importante que le césium-137. En raison d’une volatilité plus faible et des formes chimiques sous lesquelles ils ont été rejetés, les atomes de plutonium et de strontium se sont déposés à proximité du réacteur. Cette carte de la distribution en décembre 1989 des dépôts de plutonium 239 montre une concentration localisée essentiellement à l’intérieur de la zone d’exclusion

© Atlas de Tchernobyl(UE)

C’est l’importance des dépôts de césium-137 qui détermine principalement le niveau d’exposition à long terme des populations. Ce radioélément est à la fois à l’origine d’une irradiation externe du fait des gamma qu’il émet et d’une irradiation interne quand il est ingéré car il émet également des rayons bêta.

La relation entre la contamination au sol et l’exposition dépend de facteurs multiples, comme les modes de vie et d’habitat, les habitudes alimentaires ainsi que les caractéristiques des sols et de la végétation. Des valeurs indicatives moyennes peuvent être fournies.

Un dépôt de 37kBq/m2 correspondra à un supplément de dose de 0,04 à 0,07 mSv, de l’ordre de 2 ou 3 radios dentaires ou d’un voyage en avion Les dépôts sur une grande majorité des territoires se situent au dessous du seuil de 37kBq/m2. En raison du niveau d’exposition faible, la grande majorité des territoires au dessous de ce seuil sont considérés « peu contaminés » .

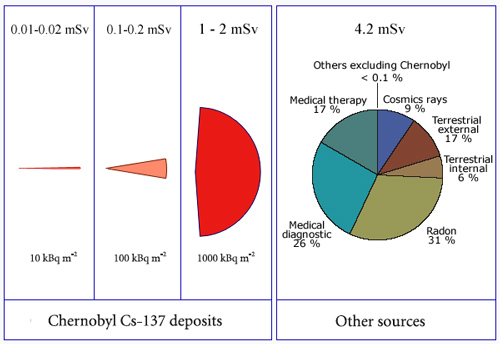

Expositions résultant des dépôts de césium au sol

Comparaison pour des dépôts de césium-137 faibles, moyens et forts du supplément annuel d’exposition dû à ces dépôts. Il s’agit de moyennes indicatives, les doses pouvant varier individuellement. Le supplément annuel de dose serait de 0,001 à 0.002 mSv par kBq/m2, en supposant une nourriture d’origine locale. Ce n’est que pour des dépôts de l’ordre de 1000 kBq/m2, observés dans les zones les plus contaminées, que le supplément de dose devient de l’ordre des doses découlant de la radioactivité naturelle et de la médecine indiquées à droite.

© Source Atlas de Tchernobyl/UE

Les territoires où la contamination au sol dépasse 37 kBq/m2 sont dits contaminés et sont proches de Tchernobyl. Les populations et surfaces concernées sont de 1 600 000 (46 400 km2), 400 000 (41 800 km2), et 2 680 000 (56 900 km2) respectivement pour la Biélorussie, l’Ukraine et la Russie. Avec des activité au sol de 1000 kBq/m2 atteintes dans les zones les plus contaminées, le supplément de dose est de l’ordre du mSv et des doses moyennes résultant des thérapies et diagnostics en médecine.

Cependant pour un chercheur biélorusse, M. Bandajevski, la contamination par le césium-137 serait « la cause principale de l’augmentation de la fréquence de nombreuses maladies » en Biélorussie. Dans les années 1990, le chercheur avait émis l’hypothèse qu’une contamination chronique au césium pouvait entraîner des maladies cardio-vasculaires, notamment chez les enfants. Cependant, l’impact du césium-137 sur des maladies cardio-vasculaires n’a été ni confirmé ni infirmé par d’autres études.

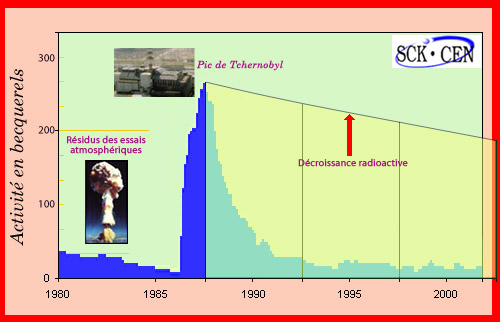

Le césium en Europe de l’ouest après Tchernobyl

Aux environs du laboratoire de Mol dans les Flandres belges, les chercheurs ont eu l’idée de suivre l’activité du césium dans le corps humain depuis des dizaines d’années. Bien que Mol soit loin de Tchernobyl, les résultats sont instructifs. Si l’on observe très clairement l’impact de l’accident dans les années 1987-88, la quantité de césium-137 ingéré dans le corps a décru beaucoup plus vite que la décroissance radioactive. L’activité du césium a retrouvé le niveau qui prévalait avant l’accident, 10 à 20 Bq à comparer au 8000 Bq de l’activité naturelle du corps humain.

© Source SCK-CEN

Faibles dépôts en Europe de l’Ouest

Des mesures effectuées en Europe occidentale avant et après l’accident montre que la quantité de césium-137 ingéré dans le corps, et donc l’exposition interne, y ont décru beaucoup plus vite que la décroissance radioactive et la contamination des sols. Divers facteurs peuvent expliquer cette évolution, comme le contrôle des aliments ou le fait que le césium s’enfonce dans le sol.

Les autres articles sur le sujet « Accident de Tchernobyl »

Incendie de Tchernobyl

Un violent incendie : un enfer de flammes et de radioactivité La déflagration qui soulève la dall[...]

Rejets radioactifs Tchernobyl

Les sources d’irradiations et de contaminations L’explosion du réacteur a entraîné de[...]

Nuage de Tchernobyl

Une marque profonde dans l’inconscient collectif » Le nuage de Tchernobyl s’est arrêté aux front[...]

Historique Nuage Tchernobyl

Un historique du déroulé et parcours du nuage (IRSN) Détails de la reconstitution du parcours du [...]

Zone d’exclusion

Un no man’s land devenu réserve naturelle Le 27 avril 1986, le lendemain de l’explosion, le[...]

Tchernobyl : France

Comment le nuage a touché la France ? L’évènement frappa les esprits. Une auditrice d&rsquo[...]

Conséquences sanitaires

Tchernobyl : Un bilan encore impossible à chiffrer Initialement, les autorités soviétiques refusè[...]

L’iode de Tchernobyl

Le radioélément dangereux les premières semaines L’iode-131 constitue un produit de fission[...]

Le césium de Tchernobyl

Un héritage à long terme de l’accident Plus de vingt ans après l’accident de Tchernob[...]

Tchernobyl aujourd’hui

Le site de Tchernobyl plus de 30 ans après Le 15 décembre 2000, le gouvernement ukrainien, confor[...]