Outils de transmutation

Réacteurs à neutrons rapides et ADS

Hall du réacteur PHENIX

Implanté au bord du Rhône sur site nucléaire de Marcoule dans le Gard, PHENIX était un prototype des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Sa première divergence eut lieu en 1973 et les premiers kilowatts-heures livrés sur le réseau en juillet 1974. Le réacteur, d’une puissance thermique de 580 MWth. disposait d’un groupe turbo-alternateur de 250 MW électriques. Ses dernières années furent marquées par d’importants travaux de rénovation, à la suite des réévaluations de sûreté. PHENIX a été arrêté en octobre 2009 après 36 ans de bons et loyaux services.

© A.Gonin/CEA

Le neutron, qui pénètre sans difficulté dans les noyaux, est l’outil idéal de la transmutation mais il faut beaucoup de neutrons pour transmuter des déchets. Les noyaux sont transmutés un à un et le moindre échantillon de matière en contient des milliards de milliards. Seuls des réacteurs sont à même de fournir des flux de neutrons assez intenses. Mais les captures de neutrons non suivies de fission génèrent des actinides qui remplacent une partie de ceux qui sont détruits.

Les rendements sont généralement faibles. Par exemple, dans un puissant réacteur qui fournit 1 Gigawatt d’électricité, les neutrons ne transmutent après 3 à 4 ans d’irradiation que 4,5 % du combustible nucléaire en plutonium et produits de fission. Pour augmenter les rendements de la transmutation, il faut des flux de neutrons intenses ainsi que des probabilités (appelées sections efficaces) importantes de capture des neutrons par les noyaux à transmuter .

Les réacteurs à eau légère ne sont pas de bons outils pour la transmutation des actinides étant donné que les captures simples de neutrons l’emportent sur les fissions. La transmutation en réacteurs à eau pressurisée (REP) s’est révélée peu prometteuse. Le respect des normes de sécurité ne permet pas d’atteindre des rendements importants, même avec des combustibles adaptés. Le multi-recyclage de l’américium seul nécessiterait des modifications du réacteur et du cycle du combustible nucléaire. Un tel. recyclage est exclu avec le parc actuel.

Transmutation en mode hétérogène

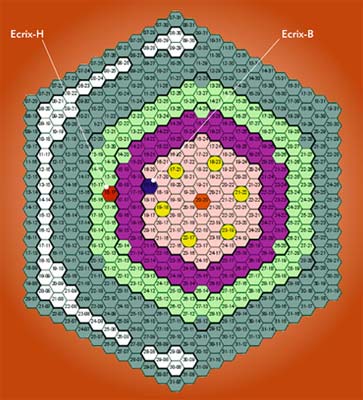

La figure montre deux positions de cibles d’américium dans le cœur du réacteur PHENIX, lors d’une expérience de transmutation (ECRIX) effectuée à Marcoule en 2005-2006. Lors de cette expérience, environ 70% de la cible d’américium a été transmutée par fission. Ce taux de transmutation a été porté ultérieurement à 94%.

© Clefs CEA N°46

Dans un réacteur à neutrons rapides, le combustible tolère de plus importantes proportions d’actinides mineurs que dans les REP, de 2,5 à 5% de la masse du combustible contre 1 %. La faisabilité de la transmutation des actinides mineurs dans ces réacteurs rapides est désormais acquise.

Après l’arrêt de SUPERPHENIX en 1998, PHENIX a été un des rares réacteurs à neutrons rapides (RNR) en activité et le seul disponible en France. Construit en 1974 pour produire de l’électricité, rénové et remis en service pour le programme de recherches sur la transmutation, il a été arrêté à son tour en 2010. La France ne dispose plus actuellement d’outils pour la transmutation.

Sous quelle forme introduire les radioéléments à transmuter dans le cœur d’un réacteur ? De nouveaux types de combustibles ont été conçus pour optimiser les performances de la transmutation. Deux modes d’introduction des actinides mineurs ont été évalués : un mode homogène où les éléments à transmuter sont répartis dans le combustible ; un mode hétérogène où ces éléments sont concentrés dans des assemblages spéciaux. Des combustibles à base d’américium ou d’autres éléments à vie longue ont été introduits avec succès en réacteur. Le programme d’essais durera jusqu’en 2008.

Démonstrateur de réacteur hybride

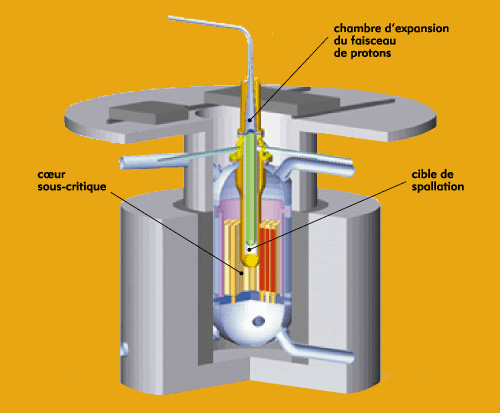

Des réacteurs couplés à un accélérateur pourraient être dédiés à l’incinération de déchets radioactifs. Ces systèmes hybrides associent un accélérateur de protons de haute intensité – non représenté sur la figure – dont les protons arrivant dans la partie supérieure gauche du réacteur génèrent des neutrons rapides et un réacteur « sous-critique » à neutrons rapides. La perspective de ces ADS ou Accelerator Driven System est encore lointaine. Les premiers démonstrateurs ou prototypes comme le projet européen MYRRHA sont envisagés au mieux pour le milieu de la décennie 2020.

© CEA

Les ADS (Acceleraitor Driven Systemms) qui sont des réacteurs pilotés par un accélérateur ont des performances en principe supérieures. Tandis que les réacteurs à neutrons rapides (RNR) sont capables de brûler leurs propres actinides en les recyclant, les ADS sont à même d’incinérer un cœur constitué uniquement d’actinides.

Il reste de nombreux verrous technologiques à lever pour que ces systèmes voient le jour. Des projets et des recherches à l’échelle européenne sont en cours. Le CNRS y participe activement avec l’étude de cœurs de réacteurs sous-critiques (expériences MUSE), les projets d’accélérateurs de haute intensité (IPHI) et de cibles de production de neutrons par spallation.

SUITE : Transmutation : perspectives

Les autres articles sur le sujet « Déchets : perspectives et recherches »

Loi de juin 2006

Vers un centre de stockage profond … CIGEO La loi sur les déchets radioactifs, votée en juin 2006[...]

Axe 1 : Séparation

Trier les radioéléments dans les déchets radioactifs La séparation des matières radioactives prés[...]

Séparation poussée

Séparation des déchets nucléaires : une chimie chaude La séparation poussée va au delà de la sépa[...]

Séparation poussée

Axe 1 : Transmuter ou transformer les atomes radioactifs La transmutation constitue le second vol[...]

Axe 2 : Stockage

Les recherches sur le stockage géologique profond Les déchets ultimes de l’industrie nucléaire, q[...]

Milieu argile

L’argilite du callovo-Oxfordien La couche géologique, la « roche-hôte » qui accueillera les déche[...]

Axe 3 : Entreposage

Recherches sur l’entreposage de longue durée Les recherches sur l’entreposage de longue durée con[...]

Entreposages de longue durée

Longs entreposages en surface et à faible profondeur Les recherches sur l’entreposage de très lon[...]

Quelles durées d’entreposages ?

Prolonger les entreposages industriels actuels L’entreposage est un moyen d’ajuster l[...]

Axe 3 : Conditionnements

Axe 3 : Recherches sur le conditionnement Le conditionnement des déchets de haute et de moyenne a[...]